一寸缂丝一寸金

缂丝是我国古老的丝织工艺的一种,又称“刻丝”、“克丝”,以“通经断纬”为基本技法,以本色丝作经,各色彩丝为纬,根据纹样的轮廓或色彩的变化采用不断换梭和局部回纬的方法织制图案。2006年5月,缂丝制造技艺列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年12月成功列入世界级非物质文化遗产。

张磊,1984年出生,南京市白下区非物质文化遗产缂丝织造技艺代表性传承人,工艺美术师,江苏省和南京市工艺美术行业协会会员。其缂丝技艺既汲取了云锦的织金工艺,又具有刺绣的细腻特点,采用纱地,并针对缂丝的独特性进行创新,其作品多次被编入《中国当代工艺美术精品集》、《中国民间艺术精品集》、《南京工艺美术》等等。

2012年8月的一个下午,古老的缂织机和张磊成了笔者此次采访的关键词。濒临灭绝的“非遗”手工技艺和从事这门古老手工艺屈指可数的80后传承人,以及他们之间的故事,就此展开……

问:是什么样的机缘巧合让你走上了缂丝这门古老的丝织工艺之路并与它结缘?

答:2003年,我当年19岁学校毕业后被班主任老师推荐去当时的南京市云锦研究所去实习,现在的国家级非遗传承人周双喜大师当时是我的师傅,他负责带我,可能我悟性较高,半年时间就掌握了织云锦这门古老的技艺,后来被南京市云锦研究所留用。2004年,云锦研究所为了丰富其展览展示项目,我被当时的云锦研究所副所长张玉英派往苏州跟随著名缂丝艺人王明荣老师学习缂丝技艺。因为历史的原因,让缂丝这门技艺在苏杭、南京一带得以发展至今,我才有幸真正接触到缂丝,期间师傅毫无保留地教会了我他的毕生所长,对于织云锦技艺较强的我很快就掌握了缂丝这门技艺。

我不像现在馆里的这些非物质文化遗产代表性传承人,譬如南京剪纸传承人张方林、马连喜大师,金陵竹刻传承人赵荣老师以及南京微雕传承人罗兰老师等等,他们都是出身艺术世家,都是从祖辈、父辈那里流传下来的家族式的传承技艺。偶然的机会让我接触到我现在所热爱的这门古老技艺,让我确定了人生方向,在此我也非常感谢我的两位启蒙老师和南京云锦研究所对我的培养。

问:可以简单介绍一下缂丝的历史渊源以及它的传统技艺吗?

答:古代的文人曾用“雕刻了的丝绸”、“织中之圣”以及“千年不坏艺术织品”来描述它。缂丝的起源,从传世的实物来看可以追溯到两千多年前,从汉墓出土的陪葬品到唐代的日用品,宋元的山水、花鸟图轴再到明清帝王的龙袍,可谓历史悠久、源远流长……历史上宋代是缂丝艺术发展的鼎盛时期。

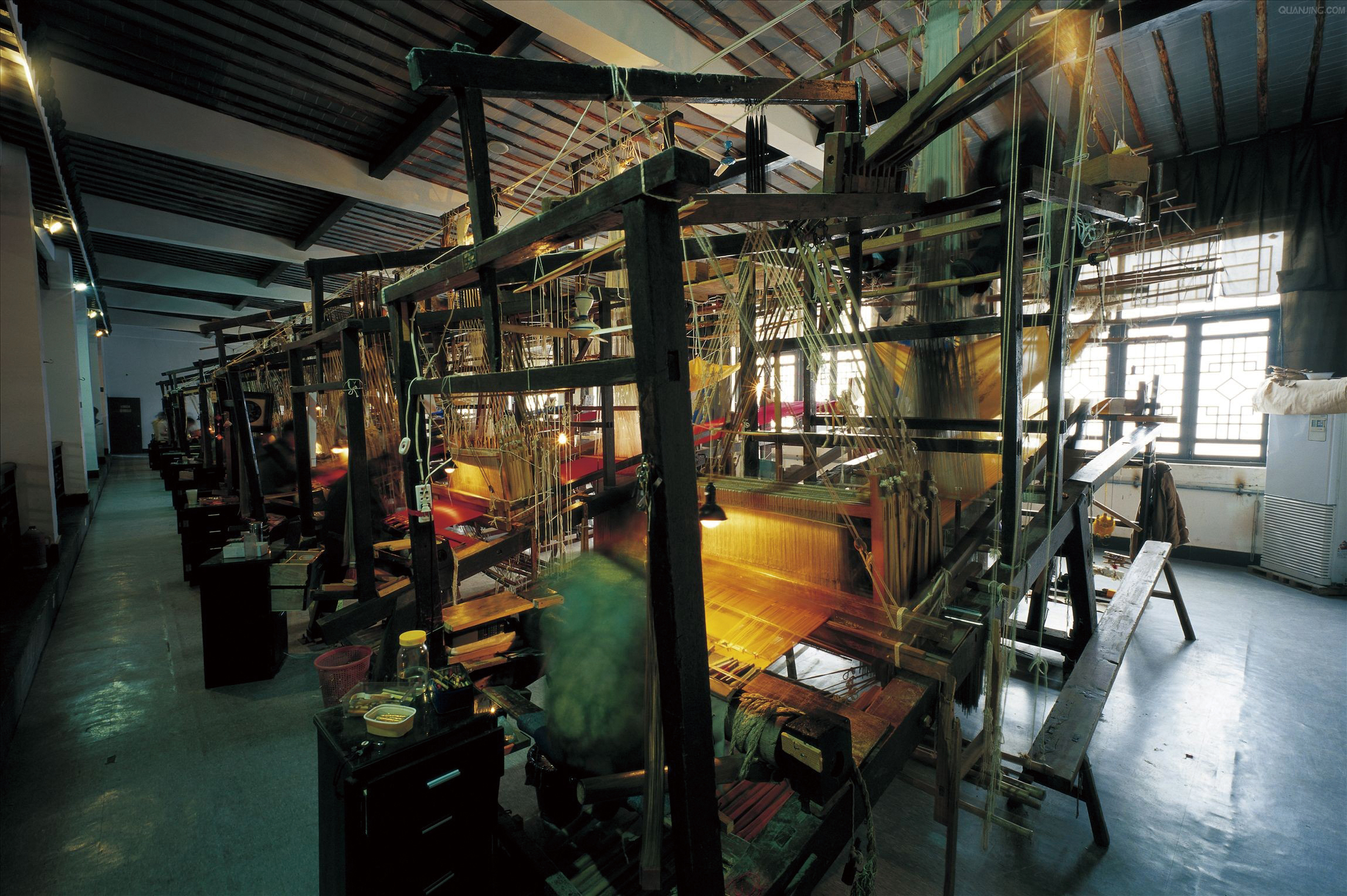

工欲善其事,必先利其器。缂丝必须有其专用的织机,叫做缂丝机,是以一种简便的平纹木机。几十个装有各色纬线的竹形小梭子和一把竹制的拨子。织造时,先在织机上安装好经线,经线下衬画稿或书稿,透过经丝,用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上,不停地换着梭子来回穿梭织纬,然后用拨子把纬线排紧。由于技艺的特殊,织造出的作品。在图案与素地接合处微显高低,呈现出一丝裂纹,就像镂刻出来的一样。根据作品的大小尺寸,往往一副缂丝精品来回换梭达5万余次。关于它的工艺流程,一般有16道工序:落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、箸踏脚棒、扪经面、画样、配色线、摇线、修毛头。

缂丝的织造技法众多,有结、掼、勾、戗、木梳戗、包心戗、凤尾戗等,但无论做什么尺寸的缂丝作品,结、掼、勾、戗这4个基本技法和16道工序都是绝对必不可少的,做这些的行家都是知道的。

问:作为为数不多的80后,你是如何能够静下心来进行缂丝作品创作的?

答:出于职业的需要。能真正静得下心来坚持学习缂丝这门民间技艺的人不是很多,整天面对缂丝作品的画稿和缂丝机,机械地重复缂织的动作,十分枯燥乏味,没有坚毅的耐心和恒心,是无法学好缂丝这门传统技艺的,一般人是忍受不住那份枯燥和寂寞的。

个人兴趣的影响。由于我自小酷爱书法,闲暇的时候就静下心来练习,以祛除年轻人身上特有的浮躁。小楷字体中透着清新骏健的风格,非常喜爱当代书法名家孙晓云、管峻的书法作品。同时热衷字画、玉器、古玩的收藏,正是有了书法的艺术功底同时又擅长中国工笔画,有研究、收藏字画、古玩的经历,肯吃苦,才能真正静得下心来,经受这种长年的枯燥与寂寞,下定决心学好缂丝这门古老技艺。

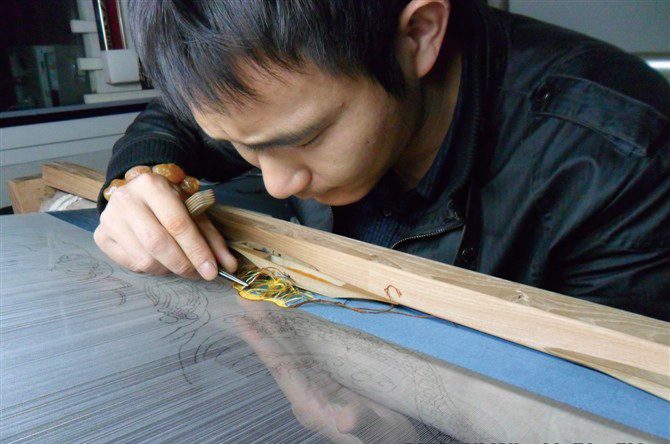

张磊在创作

问:你的代表作品、现阶段的技艺成就以及技艺的特点是什么?

答:由于历史的种种原因,目前缂丝工艺发展基本以两大流派为主,一派是以该文化遗产项目代表性传承人王金山大师为首的苏州明缂丝工艺,另一派同样是以该文化遗产项目代表性传承人王玉祥大师为首的南通本缂丝工艺。但目前中国地区以明缂丝技法现在比较常见,并集中在苏州一带。因为师从王明荣老师学习的就是明缂丝的传统技艺,例如展厅里的这幅《金地——牡丹花》的作品就是在其基础上吸取了云锦的织金工艺针对缂丝的独特性进行了创新。2005年,我成功复制过南京市太平天国历史博物馆馆藏缂丝作品《大红地暗八仙金莲菊花缂丝靠垫》。从出道至今,作品被媒体多次专题报道以及收录在相关丛书中。我现在的作品正在向临摹制作书法、花鸟、人物等方面发展,目前正在创作的作品是以缂丝的手法,丝线为载体,再现书法家管峻先生的书法作品,让其手迹、笔触以这种形式表达出来。

代表作品:2008年,缂丝作品《四大美女图》在江苏省工艺美术品博览会中荣获金奖,本人被授予“青年艺术名家”的荣誉称号。2010年,缂丝作品《佛像》在世界历史文化名城博览会的相关大赛中荣获银奖。

问:你对缂丝和云锦都有点研究,能谈谈两者之间的异同吗?

答:缂丝和南京云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。

缂丝作品非常精细,丝线颜色的数量、作品的构图、材料的选择、所需的工时,都是一个复杂而漫长的过程,而且都是由一个人在缂丝机上独立完成的,缂丝作品能够自由变换色彩,与苏州的双面绣一样呈正反两面,质地柔软,易清洗。缂丝的手法技艺只有通过长年累积,没有捷径可走。所以特别适合制作、复制书画作品,采用缂丝手法临摹的名人书画,工艺精湛、形象逼真,又能经得起时间的考验,便于保存且携带方便,它的制作流程复杂,成本较高,几乎没有仿制或伪造的可能,每件作品都是唯一的,现在缂丝作品作为高级工艺品鉴赏并收藏。

云锦是我国唯一一种按照传统织锦技术生产的面料,今天只有南京云锦研究所能够生产。从历史传承看来,云锦其实是苏州缂丝的衍生品,织造云锦必须由提花工和织造工两人一上一下配合完成,不停反复循环花本,织造者不可随心所欲。云锦的主要特点是逐花异色,从不同角度看,锦上图案的色彩均不同,质地缎纹,不可洗涤。

现在它们两者的工艺都能同时运用在高档服装定制上。

问:你认为缂丝的发展前景是怎样的?缂丝能否像南京云锦一样走产业化道路?

答:缂丝织造技艺作为中国第一批国家级非物质文化遗产,正是有前辈们不懈的努力,不断地开拓市场,让国人重新认识这门技艺,并让缂丝的精品走向国际,外国友人为这门古老艺术惊叹不已,为之倾倒。在北京,缂丝精品在拍卖会上价格都是呈上升趋势,可想而知,市场的发展前景想当可观。

在2012年8月10日《江苏商报》,记者对现任南京云锦研究所所长、南京云锦时尚文化产业有限公司董事长王宝林的采访中看出,3年前南京云锦进军高端时装业,但是市场却没有预料中的那样成功,南京云锦的市场化之路并不平坦,他坦言南京云锦的现状产业化难度远比想象中要大,它有一定的地域限制,但是它的市场和消费群体毫无疑问还是存在的。对于政府规划中的“南京云锦城”对云锦来说是一个发展契机,从文化传承、项目开发、品牌拓展和旅游带动上,南京云锦形成一个完备的产业链。缂丝织造技艺的申报城市是苏州市,苏州缂丝应该也能效仿南京云锦一样走产业化特色路径,把国际性的时尚元素引入到传统工艺的开发创新中去,打造城市文化品牌,推动文化大发展大繁荣还是很让人期待的。

问:站在你个人的立场上,你怎样理解“非遗保护与传承”这个课题?

答:“传承人”作为非遗的核心和灵魂,既是非遗的当代实践者和活态载体,又是历史的传承者和传播者。现在南京剪纸国家级非遗传承人张方林已经在馆区大板巷46号设立金陵神剪张剪纸传习所,常年举办剪纸学习班,传承南京剪纸艺术。“南京白局传习社”也在南京市非物质文化遗产馆落地生根,目的也是为了普及、传习、培养南京白局的新人,让这一古老的曲种得以传承下去。可以说现在全国范围内能出好的缂丝作品的不会超过50个人,作为80后更是屈指可数,现在在南京地区从事这行的就我一个人,所以这门古老的技艺更应该传承下去,我现在才28岁还年轻,以后的艺术道路还长,还有几十年的艺术生涯,在今后我也会注重对边缘学科方面知识的累积,像中国绘画史、中国书法史、中国玺印史等等,做到熟知各个时代、各种流派的主要表现技法和风格特征等等,让自身的文化修养与艺术造诣更上一个台阶。随着技艺的不断提高,我还将继续申报南京市乃至江苏省非物质文化遗产缂丝织造技艺代表性传承人,真正地成名成家。最近我也在考虑搞一个缂丝技艺的培训班,因为想学这门技术的人还是有的,我想将来绝不是我一个人在战斗,而是一群人在战斗,学习的人多了,大家就可以在圈子里互相交流了。

一个多小时的访谈结束了,非物质文化遗产保护与传承,发展与技术创新这个课题永远没有结束。

缂丝是我国古老的丝织工艺的一种,又称“刻丝”、“克丝”,以“通经断纬”为基本技法,以本色丝作经,各色彩丝为纬,根据纹样的轮廓或色彩的变化采用不断换梭和局部回纬的方法织制图案。2006年5月,缂丝制造技艺列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年12月成功列入世界级非物质文化遗产。

- 上一篇:南京的民国老建筑

- 下一篇:南京白局代表性传承人黄玲玲访谈